~ 時間厳守をめぐる社会規範と価値観 ~

日本の鉄道といえば、その「正確さ」が世界的に知られています。多くの外国人観光客が感心するように、日本の列車は1分、いや数十秒単位で運行され、その定時性はほぼ例外なく守られています。遅延が生じた場合は、わずか数分の違いでも車内アナウンスで丁寧な謝罪があり、通勤や通学に影響が出た場合には「遅延証明書」が発行されるほどです。では、この「定時運行」は単に技術力の賜物なのでしょうか?あるいは、それを支える文化的背景が存在するのでしょうか?鉄道の定時運行と文化の関係はあるのでしょうか?

筆者自身、海外駐在の経験を通してその違いを痛感しました。例えば、ロンドンでは定刻より数分遅れて到着した電車に乗ることが日常であり、誰もそのことを問題視していません。また、ニューヨークでも似たような状況に幾度となく直面しました。こうした経験から、日本の鉄道の定時運行は決して当たり前ではなく、むしろ国際的に見れば特異な現象であるという気づきが得られました。帰国した今は、鉄道駅のアナウンスシステムの関連事業に携わっており、日本での鉄道の定時運行は当たり前で、アナウンスも基本的にダイヤをもとに行うことができています。

そこで、この日本独自の鉄道文化を、異文化理解の枠組みで分析することにしました。参照したのは、エリン・メイヤーの『カルチャーマップ』で提示された「スケジューリング(時間に対する態度)」という尺度です。メイヤーによれば、文化には「リニア・タイム(時間厳格)」と「フレキシブル・タイム(時間柔軟)」という2つの軸があり、日本は明らかに前者に属します。これは、日本社会全体が時間に対して高い厳密性と規律を持っていることに対応しています。

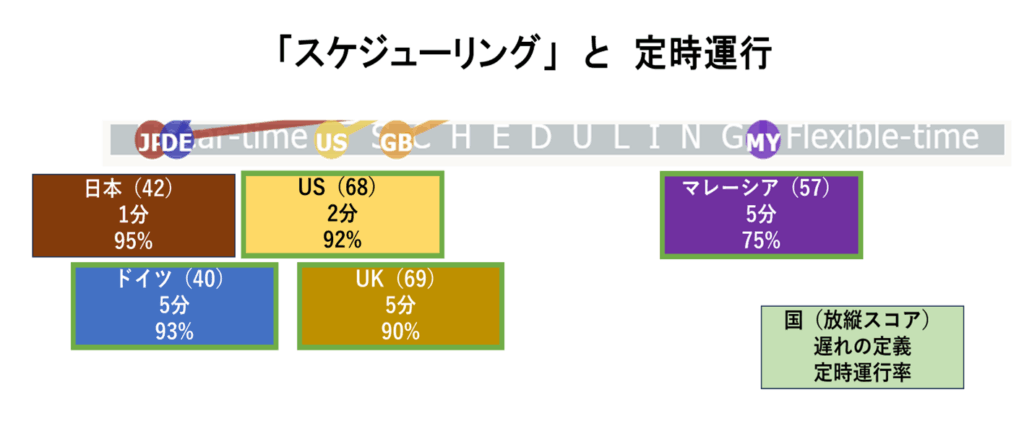

実際、世界の鉄道における「定時運行」の定義は国によって異なっており、日本では1分未満の遅れが「定時」の範囲とされるのに対し、英国では5分や15分、米国では2分、ドイツやフィンランドでは5〜15分とされています。つまり、日本の「定時」の感覚は、他国と比べて非常に厳格です。この違いは単なる制度やインフラの違いではなく、時間に対する文化的な価値観の反映である可能性が高いと思われます。

国土交通省海外展開戦略(鉄道)平成29年(2017年)10月の「日本の鉄道の国際競争力、優位性 高い安全性・定時性」と、エリン・メイヤーのカルチャーマップ 「スケジューリング」の対象国の相対関係をご参照ください。対象国は、国土交通省の資料で取り扱われた日本、英国、米国、ドイツ、マレーシアです。

軸が、エリン・メイヤーのカルチャーマップ 「スケジューリング」の相関関係で、国毎と箱の中は「対象国、遅れの定義、それに対する定時運行率」を示しています。「国」の横の「()」印の中の数字は、ホフステードの6次元モデルの「放縦-抑制」指標のスコアです。

さらに、ホフステードの6次元モデルにおける「放縦-抑制(Indulgence vs. Restraint)」という指標も参照に値します。この指標では、社会がどれほど自己抑制的か、また社会的規範を重視するかが示されています。日本はこのスコアにおいて「抑制」的傾向が強く、それが時間厳守という行動にも表れているかもしれません。一方で、マレーシアのようにこのスコアと定時運行の実態が一致しない例もあり、文化と制度の関係には一筋縄ではいかない複雑さもあります。

加えて、日本の鉄道ダイヤ作成には、国際規格「ISO 24675-1」が2022年に制定されたことも重要な事例であると思います。この規格は日本が主導し、正確なダイヤ作成を可能にするための標準であり、日本の定時運行の思想を海外へ輸出する目的も持っています。まさに、制度と文化の融合によって「定時性」が一つの輸出可能な価値となっていると考えられます。

このように見てくると、日本の鉄道における定時運行は、単なる運行技術や管理能力の成果にとどまらず、日本社会の持つ規律性、協調性、信頼構築の文化的土壌に深く根ざしていると言えるのではないでしょうか。時間を守ることは、自己管理の問題であると同時に、他者への敬意や信頼の表現でもあります。だからこそ、日本では鉄道が1分遅れただけでも、それは利用者全体の「信頼の崩れ」として捉えられ、即座に対応がなされます。

結論として、日本の鉄道の定時運行は文化的価値の反映であり、その背景には時間に対する社会的期待と規範が存在します。そしてそれは、今や国際標準として他国にも影響を及ぼしつつあります。日本の鉄道は、まさに「技術と文化の融合」を象徴する存在だと考えます。

中小企業診断士 寺井一郎