インドの思想家・文学者として著名なタゴールは、イギリスで法律を学び、インドに帰国後、ベンガル語で多数の詩・戯曲・小説を創作し、評論・音楽・教育・絵画など多分野で活躍しました。思想家としては、人類の和合と平和を説き、インドのみならず広くアジアの民族運動に多大な影響を与え、1913年にアジア人として最初にノーベル文学賞を受賞しました。

そのタゴールは、生涯5回日本を訪れていますが、1916年の初来日では、日本の文化や芸術に触れるとともに、第一次世界大戦の影響を受けたアジアの平和と独立を訴える講演を行っています。その時、横浜の三渓園に滞在したことがありました。

その時のエピソードが、矢代幸雄著『芸術のパトロン』(中公文庫、2019.6.25刊)に記載されています。その要旨を以下に示します(筆者が抜粋・編集)。

”タゴールはアメリカで予定されている講演の原稿を日本で書き上げる予定で、横山大観の助言で三渓園に来たのです。三渓園に来る前の日本の滞在先の料理番の伝言として、「タゴールさん、その他インド人は、非常にからいものが好きであるから、塩を入れて食物を非常にからく料理するよう、且つまた食塩や醤油やソースの類をよく食卓に備えておくこと、水もたくさん備えておくように」。

その後、三渓園の料理番による毎食が非常に塩辛く、日本人同席者は音を上げて、同席をしないこととしたと言われています。 タゴール一行に、「この食物は如何ですか」と問い合わせもしたが、「非常においしい」と答えて食べていたと言われています。しかし、実は彼らもこの味に我慢をしていたようで、「滞在を切り上げて早めに米国へ渡る」と言い出したので、予定の変更の理由を尋ねたところ、「実は食事の塩からさに耐えられない」という答えであったとのこと。“

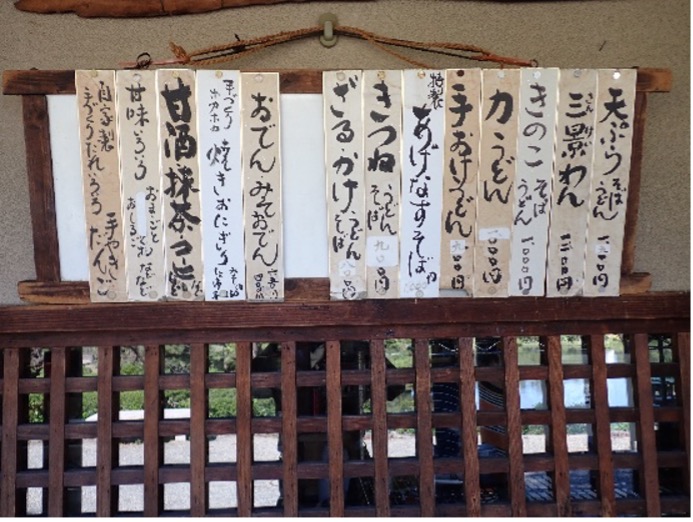

なお、タゴールは、三渓園に滞在中、日本料理を食べたが、日本料理の中でも寿司や天麩羅が好きだったといわれています。三渓園での滞在中にはカレーライスは食べたことがないといわれています。

三渓園以外の場所では、1916年に初めて日本を訪れた時に、東京のインド人クラブでインド料理を楽しんでおり、また、1924年に再来日した時には、京都のインド料理店でカレーを食べました。しかし、タゴールは日本のカレーにはあまり興味を示さなかったといわれています。

三渓園では、手焼き団子や蕎麦などの麺類や和食を食べたと言われています。筆者は当時の食事内容を推定するため三渓園茶寮を訪問し、茶寮が提供している当時と変わらないという食事を味わってきました。(下記の写真参照)

<異文化研究としての視点>

本事例は、社会(食文化)、コミュニケーション(言語、意思疎通)の問題として、異文化のコアな課題と考えます。

特に、受け入れ側の日本人は、タゴール一行の食事に関する評価を聞くことなく、一行が三渓園に来る前の日本の滞在先の料理番の伝言を信じ込んでいたこと。また、タゴール一行も日本側への要求を我慢していたこと。すなわち「コミュニケーション」がとられていなかったことにより発生した問題でした。

タゴール一行が、食事が口に合わないことを訴えなかったのは、インド的無抵抗主義から発する極端な遠慮深さのためかと思われます。

また、インドと日本の食文化の違いがコミュニケーションの行き違いにあります。インド料理は香辛料を使った辛い味(Spicy或いはHot)ですが、塩辛い(Salty)ものではありません。

中小企業診断士 清水敬之